MECE 是 Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive 的簡寫,是將複雜問題拆解時,做到「不重疊、無遺漏」的分類,以確保全面、系統化地分析問題並找出解決方案。

當我們開腦力激盪討論問題和解法時,為了確保我們討論出來的結論是 MECE 的,你最好有一個「框架百寶箱」,從框架出發,一定就可以確保你討論出來的結論是 MECE。

閱讀全文

MECE 是 Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive 的簡寫,是將複雜問題拆解時,做到「不重疊、無遺漏」的分類,以確保全面、系統化地分析問題並找出解決方案。

當我們開腦力激盪討論問題和解法時,為了確保我們討論出來的結論是 MECE 的,你最好有一個「框架百寶箱」,從框架出發,一定就可以確保你討論出來的結論是 MECE。

閱讀全文

在 2025 WebConf Taiwan 分享關於產品團隊在訂 OKR 會遇到什麼議題和問題。

以下是我分享的簡報,歡迎大家參考。

閱讀全文

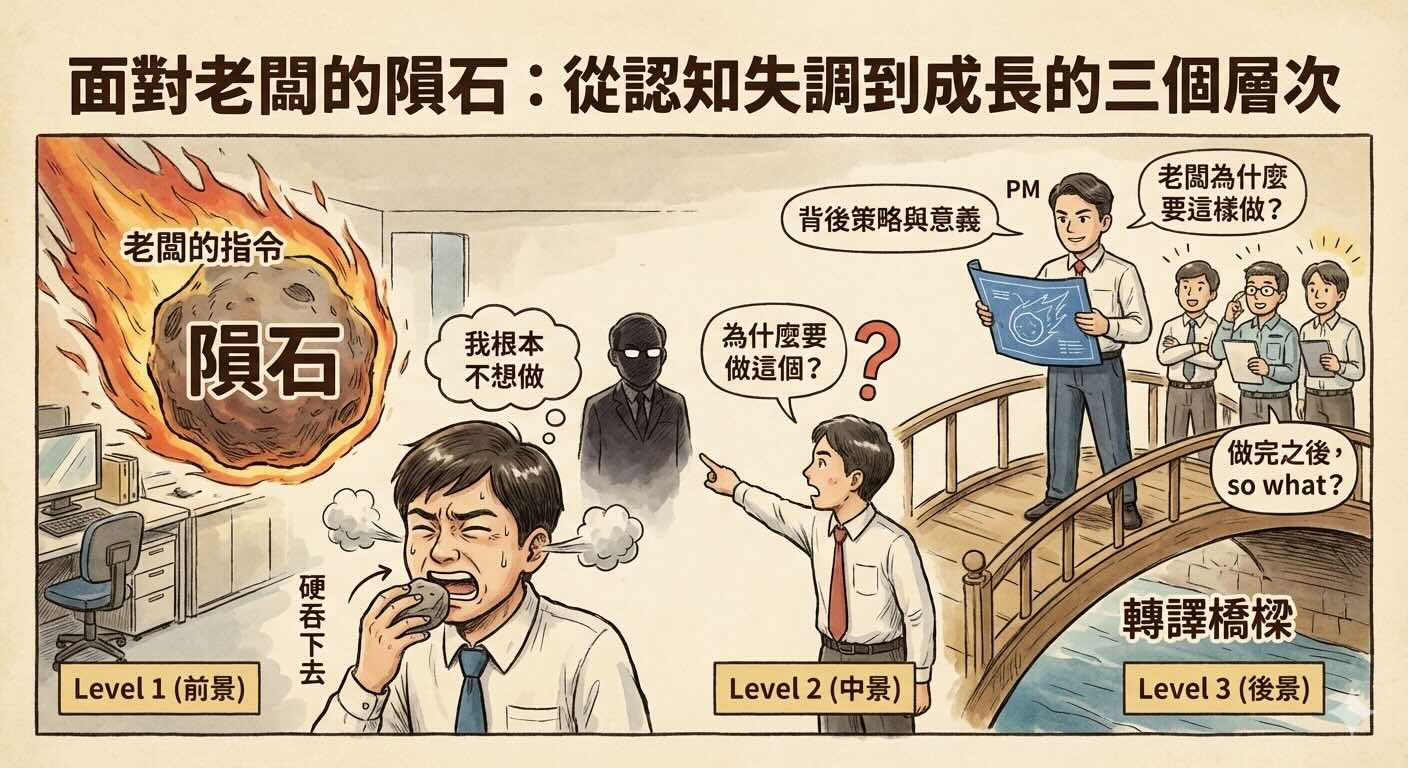

當老闆的「隕石」來臨時,對員工來說,是一個認知失調的過程,因為我們都知道:「老闆的隕石一定要做。」,但內心卻又覺得:「我根本不想做。」

在這種矛盾的狀況下,我們通常都會為了緩解衝突的認知,改變自己的態度或重新解釋,讓自己好過一點。

但,你怎麼處理這種認知失調,卻決定你等級能升多快的關鍵。

曾經有一位 PM 問我:「我對現在做的產品沒有興趣,該怎麼辦?」

「老闆很照顧我,對我也很好。」

「工作環境也不錯。」

「只是因為對這個領域沒有興趣,所以總覺得少了點熱情。」

閱讀全文

一個經典的場景是這樣的:

當 PM 問工程師:「這個要做多久?」工程師回答:「要一個月。」PM 沒有多問,就把「一個月」直接回報給老闆。

結果呢?不用懷疑,你一定會被老闆釘到爆。沒有細節、沒帶回為什麼,這樣的 PM 只是個傳聲筒。

真的該好好釐清一件事:我們要請 AI 幫忙的目的是什麼。一旦目的搞錯,AI 就會從助力變成拖油瓶。

舉例來說,很多 PM 在用 vibe coding 做 prototype 的時候,常常犯下一些嚴重的錯誤。像是「略過了用手思考的步驟」

什麼是「用手思考」?

閱讀全文

做產品會有很多債,技術債、設計債、體驗債、文件債,這些名詞後面加個「債」字,好像有點負向的感覺。

但就投資來說,債的另外一面是「槓桿」,我們有限的資源,透過「債」這個槓桿,可以把有限的資源放大,讓我們用一倍的資源,做 N 倍的事。

閱讀全文

因為一直在做跟增長有關的顧問,最近對產品的增長,有三個領悟。

閱讀全文

我不論參加各式比賽或補助案,最多評審問過,也幾乎是最難答的問題就是

「萬一 Google, Facebook 之後和你做一樣怎麼辦?」

這個問題其實很難答,沒人沒錢的狀況下,賽道一樣,然後巨頭們也很認真投入,你說你可以打贏 Google 和 Facebook,我自己都不敢信。

你說 Google 不會做這個題目,其實市場夠大,巨頭就會有興趣。

你說你有網路效應、專利保護,其實這是有一點護城河,但很淺。

閱讀全文

先前一場直播有同學問

「參加過這個產品經理學習營的人,有多少百分比真的可以轉職成功。」

這是個有趣的問題,但是是可以幫助決策的問題嗎?

說實在的,沒有這個數據。如果有這個數據,我也很想知道。但我認為,產品經理的思考習慣就是,凡事都要問一句 “So what?”

當你拿到一份資訊,重點應該是:「你會因此做什麼決定?」

閱讀全文

我承認是有點標題殺人法,但是我覺得很多人都誤用以終為始的思考法了,顧名思義,你對終點的描述越清楚、越詳細、越有證據支持,那你成為厲害的產品經理機會就越大。

所以我花了很多時間定義,什麼是厲害的產品經理,所以就在 104 的直播講座分享了這個投影片,沒想到迴響熱烈,QA 就回答了一個小時,足足回答了 75 個問題,真是講到喉嚨都燒聲了。

希望對大家有幫助。

閱讀全文

人人都是網紅的時代,身為產品人的我們,在做產品的思維上,也該要有一些轉換。

現在有一種新的產品設計思維,叫做 B to KOL to C (以下簡寫 B2K2C )。它本質上還是B2C(從企業到消費者),但它中間多考慮了一個關鍵角色:KOL(Key Opinion Leader)。

閱讀全文

拖延,不一定是懶。很多時候,是你「做這件事,感覺不划算」。

這時候,試試看一個概念:「兩倍效用論」。意思是:你要做的每一件事,都讓它不只一個好處。

閱讀全文

做產品,要怎麼知道自己會不會成功,有沒有什麼可複製的方法來評估?

閱讀全文